楽市楽座 特設ホームページです。

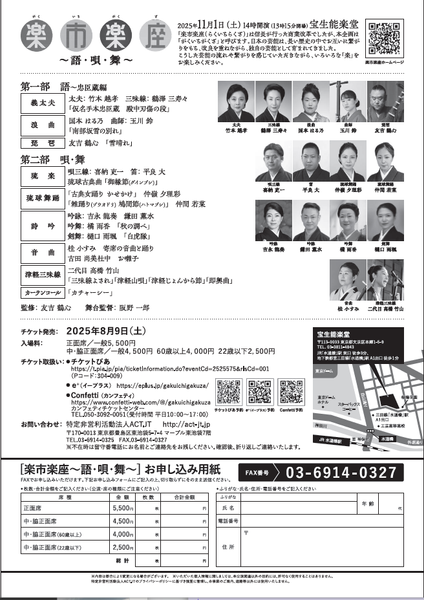

楽市楽座 ~語・唄・舞~

2025年11月1日(土)

開演14時

宝生能楽堂 (文京区本郷11-5-9)

主催 特定非営利活動法人ACT.JT 03-6914-0325

助成 日本芸術文化振興基金

協力 一般社団法人義太夫協会

公益社団法人落語芸術協会

楽市楽座 ~語・唄・舞~

多様なジャンルをお楽しみください!

第一部 語 忠臣蔵編

義太夫

「仮名手本忠臣蔵 殿中刃傷の段」

<事の始まり>

竹本越孝 鶴澤三寿々

浪曲

「南部坂雪の別れ」

<時は来たり>

国本はる乃

琵琶 「雪晴れ」

<大願成就の朝>

友吉鶴心

第二部 唄・舞

琉楽・三線

「御縁節」

喜納吏一 平良大

琉球舞踊

「かせかけ」 仲嶺夕理彩

「鳩間節」仲間若菜

詩吟

吟詠「秋の調べ」「白虎隊」

吉永龍奏 鎌田薫水

吟舞 「秋の調べ」橘雨香

剣舞「白虎隊」 樋口雨颯

音曲 寄席の音曲と踊り

桂小すみ

お囃子 古田尚美社中

津軽三味線

「三味線よされ」

「津軽山唄」「津軽じょんから節」

即興曲

高橋竹山二代目

TICKET

チケット情報

「楽市楽座 ~語・唄・舞」

チケット一般発売について

販売開始 8月9日(土)~

【 会場 】

宝生能楽堂

文京区本郷1-5-9

【チケット料金】

全席指定 (税込)

正面席:5,500円

中・脇正面席:4,500円

中・脇正面席(60歳以上):4,000円

中・脇正面席(22歳以下):2,500円

※未就学児入場不可

チケット取り扱い

チケットぴあ(Pコード:304-009)

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2525575&rlsCd=001

イープラス

https://eplus.jp/gakuichigakuza/

カンフェティ

https://www.confetti-web.com/@/gakuichigakuza

カンフェティチケットセンター

050-3092-0051(平日10時~17時)

お問い合わせ

ACT.JT 03-6914-0325(平日12時~18時)

不在時は留守電にお名前とご連絡先を

お残しください。

折り返しご連絡いたします。

【義太夫とは】

今から350年ぐらい前に竹本義太夫(たけもとぎだゆう)が始めた、三味線を使った語りものの音楽です。

とても低い音のする三味線を使い、大きな声で語る音楽と合わせます。

太夫はストーリーや登場人物の心を旋律や抑揚で劇的に語ります。

三味線は単なる伴奏ではありません。太夫と同じように情景や心を弾き分けます。泣く、笑う、怒るという感情表現を演奏で表し、太夫の語りをリードしたり助けたりします。三味線は低音で重い響きの太棹を使います。

太夫 竹本越孝(たけもと こしこう)

1972年竹本越道に入門、2019年伝統文化ポーラ賞優秀賞受賞。2020第75回文化庁芸術祭音楽部門優秀賞受賞。2007年よりフランス等、海外公演多数。NHK Eテレ『にっぽんの芸能』、NHK-FM『邦楽のひととき』ほか出演。「竹本越孝ぎだゆう塾 夢孝房」主宰。(一社)義太夫協会理事。2000年重要無形文化財義太夫節(総合指定)保持者。

三味線 鶴澤 三寿々(つるざわさんすず)

竹本駒之助に入門。2000年義太夫協会新人奨励賞、‘07年清栄会奨励賞受賞。NHK邦楽番組や「題名のない音楽会」等出演。海外公演多数。義太夫協会正会員。東京藝術大学音楽研究科(音楽学)修了。東京音楽大学、常葉大学、同短期大学部講師。‘18年重要無形文化財義太夫節(総合指定)保持者。

【浪曲とは】

明治時代初期から始まった芸能で、三下りの三味線を用いて物語を節と啖呵(台詞)で演じる語り芸です。その母体は説経節、でろれん祭文、阿呆陀羅経などで、その先祖は宗教音楽時代の説経、祭文です。大阪では浪花伊助、東京では浪花亭駒吉が関東節の開祖とされています。

国本 はる乃 (くにもと はるの)

浪曲師。日本浪曲協会所属。小学四年で浪曲師の国本晴美浪曲教室で指導を受ける。2013年に国本晴美に入門。同年12月に初舞台。2016年師匠から一本立ちの許しを得て浅草・木馬亭にて名披露目興行を開催。2017年NHKFM「浪曲十八番」初出演。以降、本格浪曲の担い手として各種浪曲会テレビ・ラジオの出演で大活躍。

【琵琶】

遠く異国・中東やアジア諸国に端を発し仏教と共に海を渡って来た渡来楽器で、長い歴史の中で様々な形に変わり現在に伝わりました。薩摩琵琶は、その古い琵琶が鹿児島地方に伝わり歌を歌いながら琵琶を弾くスタイルの琵琶音楽の1種です。

明治維新を機に、薩摩藩出身者が活躍し力を持っていたことから東京に進出し、富国強兵政策とも相まって各地に広まり、名手を輩出しました。

また、明治天皇が終生愛好して、明治14年(1881年)5月には、元薩摩藩主・島津忠義邸にて御前演奏をしたことから、社会的な評価がさらに上がりました。

楽器の改良や語りを伴わない琵琶の演奏、西洋楽器とのコラボレーションなど活動の範囲を広げています。

友吉 鶴心 (ともよし かくしん)

琵琶奏者。幼い頃より様々な伝統芸能を学び、鶴田錦史に師事。薩摩琵琶の発展を志し、両祖父の名跡を世襲。文部大臣奨励賞、NHK会長賞など受賞。NHK大河ドラマでは「平清盛」以降現在放送中の「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~」まで全ての芸能考証・指導を行う。NHK「ラジオ深夜便」でも活躍中。日本大学芸術学部音楽学科非常勤講師。

本公演のチラシの切り絵を製作した

高見綾(ayasui)さんに製作意図をうかがいました。

忠臣蔵の討ち入りが終わった後に見上げた

雪夜の澄んだ静かな晴れ間と、

沖縄のあでやかなデイゴと生命力に溢れた

海の波も、

長い長い時の流れも、

昔から音楽の旋律が繋いできた、

というイメージです。

全く異なるモチーフの組み合わせのため

バランスを気をつけてデザインし、

色はくっきりと鮮やかに華やかに、

でも品のあるものを選びました。

チラシとして文字組みされることを考慮し

余白を作る、引算が肝の作品になりました。

その中で、月の模様はよく見ると

忠臣蔵の大石家の家紋になっています。

また表情が豊かになるように、

部分的に繊維質な紙を千切り貼り、

切絵の色味に加えました。

素晴らしい催しを盛り上げる一部と

なりますように。

語り継がれる物語

義太夫 浪曲 琵琶

あなたは忠臣蔵を

知っていますか?

昭和の年末

テレビの大型時代劇や、

歌舞伎座などあちこちで

「忠臣蔵」は演じられていました。

忠臣蔵とは、五代将軍・徳川綱吉の時代に起きた事件をもとに、歌舞伎や浄瑠璃、文楽などの舞台芸術で繰り返し描かれ、江戸の庶民にとって“ヒーロー”のような存在となった武士たちの物語です。

赤穂藩(現在の兵庫県赤穂市・相生市周辺)の藩主浅野内匠頭(あさの たくみのかみ)が、江戸城内の松の廊下で、上司にあたる吉良上野介(きら こうずけのすけ)に刀を抜いて斬りかかってしまいます。

吉良は命こそ助かりましたが、浅野は即日切腹、赤穂藩も取り潰しとなりました。浅野には、吉良から度重なる嫌がらせを受けていたという説もあり、「喧嘩両成敗にならなかったのは不公平だ」と、赤穂の人々は理不尽さに憤りを感じます。

そこで、残された家来たち(=赤穂浪士)は、一度は浪人となりながらも、約1年かけて綿密な準備を進め、吉良の油断を待ってついに屋敷に討ち入り、仇を討ちます。その後、浪士たちは全員切腹を命じられ、潔くその命を絶ちました。

この物語は、主君への忠義、信念を貫く覚悟、仲間との絆、そして“正義とは何か”を問いかけるものであり、日本人の美学の象徴的な出来事として、古くからさまざまな芸能の中で生き続けています。

忠臣蔵一口メモ

登場人物の年齢を

知ってますか?

元禄14年(1701年)松の廊下刃傷の年

浅野内匠頭 33歳

妻 阿久里 28歳

吉良上野介 61歳

大石内蔵助 43歳

妻 理久 33歳

長男主税 14歳

討入はそれから1年9か月後でした。

ドラマで大石内蔵助を演じるのは、たいてい重鎮の俳優例えば高橋英樹さんや江守徹さんらですが、内蔵助の年齢は43歳。藤原竜也さんや高橋一生さんの年齢なんですね。

【琉楽】(りゅうがく)

琉楽とは、琉球王国時代に育まれた固有の音楽のこと。唄三線を中心に琉球箏、琉球笛などの伴奏楽器を加えて演奏されます。

琉球舞踊(りゅうきゅうぶよう)は、日本の伝統芸能であり、琉球、沖縄県の歴史と伝統の中で芸術的に洗練された特色ある舞踊の総称。重要無形文化財に指定されています。

琉球舞踊は、琉球国で大成した琉球古典音楽による古典舞踊と、明治以降に庶民の風俗や民謡を取り入れて創作された雑踊に大別されます。。歌三線を中心とする琉球古典音楽を伴奏に踊ります。三線、箏、笛、太鼓、胡弓などが伴奏楽器として知られる。

古典舞踊は、琉球王朝の庇護のもとに宮廷舞踊として芸術的に洗練されました。古典舞踊の中心は、女性の情念を抑制された所作で豊かに表現する女踊で、足の運び、構え、腰の使い方、視線の動きや顔の向け方、手や指の所作などに独特の技法があります。

一方、雑踊は、古典舞踊の技法をもとに明治以降創作されました。沖縄の民謡を伴奏として、庶民的な素材の衣裳を使い、庶民の感情を表現します。

喜納吏一(きなりいち)

琉球古��典音楽野村流音楽協会師範。喜納福常、島袋英治に師事。沖縄県立芸術大学音楽芸術研究科(修士課程)舞台芸術専攻修了。国立劇場おきなわ第二期組踊研修修了。琉球舞踊や伝統組踊の地謡を中心に、国立劇場おきなわをはじめとする劇場公演や県内外、海外公演に多数参加。

平良 大 (たいら だい)

琉球民謡協会師範。金城朝子に師事。琉球古典音楽安冨祖流絃聲会(三線)師範。

濱元盛爾に師事。沖縄県立芸術大学琉球芸能専攻卒業。

琉球舞踊や沖縄芝居、伝統組踊の地謡を中心に、国立劇場おきなわをはじめとする劇場公演や県内外、海外公演に多数参加。

仲間 若菜 (なかま わかな)

玉城宇根本流敏風利美の会 師範。会主安次嶺利美に師事。

沖縄県立芸術大学大学院音楽芸術研究科舞台芸術専攻琉球舞踊組踊専修卒。現在日本体育大学スポーツ文化学部武道教育学科伝統芸能領域 助教。 令和6年4月に初独演会を開催。伝統芸能への想いをより深くかみしめ、教育現場で継承していく厳しさと、楽しさを感じながら日々舞踊活動を続けて参ります。

仲嶺 夕理彩 (なかみね ゆりあ)

沖縄県恩納村出身。3歳より琉球舞踊を始め、沖縄県立芸術大学で組踊を学ぶ。これまでに組踊公演や、沖縄芝居公演にも出演。県内外に問わず海外公演にも参加。現在は、NHKニュース情報番組、HOTeyeの沖縄の歌と踊りを紹介するコーナーを務める。

吟詠とは

吟詠(ぎんえい)は、詩吟(しぎん)とも呼ばれ、漢詩や和歌を中心に、俳句・新体詩・現代詩など、詩の型に捉われず、さまざまな詩に節をつけて歌う邦楽のひとつです。

ルーツは『古事記』や『日本書紀』の時代にあるといわれます。

吉永 龍奏 (よしなが りゅうそう)

吟詠家の両親のもとに育まれ幼少より吟詠を学ぶ。鶴田錦史に師事し「鶴奏」の号を授かる。師亡き後中川鶴女、そして友吉鶴心に師事。第44回日本琵琶楽コンクール第1位に伴い、文部科学大臣奨励賞/NHK会長賞始め数々受賞。日本各地にて吟詠・薩摩琵琶の公演・指導等に活躍中。テレビドラマへの出演も多い。広島大学森戸国際高等教育学院客員研究員。

鎌田 薫水 (かまだ くんすい)

藍綬褒章受賞者雨宮国風に師事。日本コロムビア全国吟詠コンクール優勝。日本琵琶楽コンクール優勝。文部科学大臣奨励賞・NHK会長賞受賞。大和市文化芸術賞栄賜。GOODLOVIN’としてソニーレコードからリリース。CHEMISTRYに楽曲提供。CHEMISTRYの全国LIVEツアー参加。上海万博日本館で薩摩琵琶演奏

橘 雨香 (たちばな うこう)

吟剣詩舞道・橘流宗家。

たまたま見た詩吟舞の舞台に惚れ込み、吟詠の第一人者・雨宮国風氏の元で芸を学ぶ。39歳の時、芸名『橘雨香』を拝命、活躍の場を広げる。

「この世界に新しい風を起こしたい」と1997年に吟剣詩舞の新しい流派、橘流を立ち上げた。

樋口 雨颯

寄席芸の音曲

寄席とは、落語・講談・浪曲・義太夫・手品・音曲などの大衆芸能を興行する娯楽場の事を指し、 江戸時代にできたものと言われています。

寄席芸は日本古来から続くものや、大陸から伝わったものが発展・融合ししたものまで個性豊かで、大衆芸能や郷土芸能など様々な性質を持っています。

桂 小すみ (かつら こすみ)

2003年落語芸術協会にお囃子として入会。2018年に桂小文治門下、音曲師「桂小すみ」となり1年間の前座修行に入る。令和3年度花形演芸大賞 大賞、第40回浅草芸能大賞 新人賞、令和5年度(第74回)芸術選奨 文部科学大臣新人賞、第73回(令和6年度)横浜文化芸術奨励賞受賞。

津軽三味線 (TSUGARU SHAMISEN)

太棹の三味線の中でも最も大型の三味線です。厚手の撥で弦をはじき,激しく演奏する特徴があります。力強く、それでいて繊細な音色は、後に数々の名人による演奏により独奏楽器としても注目されるようになりました。

二代目 高橋 竹山

(たかはし ちくざん)

11才で三味線の稽古を始め18才で竹山の内弟子となる。三味線のみならず津軽民謡も師から学びながら、高橋竹与(ちくよ)の名で師・竹山と共に舞台に立つ。1979年に自立。1997年1月二代目・高橋竹山を襲名。様々なジャンルの演奏家たちと共演して活動の場を広げ独自の音楽表現を模索。全国各地をまわり演奏活動を続ける。

Resonance: The Soul of Japan in Sound

Resonance: The Soul of Japan in Sound